夏学期 2025年7月25日(金)

2025年7月25日(金)、日光バス研修が行われました。これは、校外学習の一環で、各クラスで事前に日光東照宮、田母沢御用邸、中禅寺湖について学習しました。バス16台、学生約630人と教職員約40人で出発しました。当日の朝は晴天でバスツアーには最適な日でした。人数が多いため、1から3班に分かれて行動しました。1班は1号車から6号車、2班は7号車から11号車、3班は12号車から16号車。

混雑を避けるために、それぞれ班によって学生の集合時間とバスの出発時間をずらしました。それでは、2班の様子を紹介します。

集合時間7時35分、無事8時に出発。東北自動車道に乗り、9時30分、佐野サービスエリアで20分間の休憩を取りました。

10時40分、日光東照宮に到着、栃木県日光市にある神社で、徳川家康を神格化して祀ったところです。世界遺産にも登録されています。豪華絢爛な建築と彫刻で知られ、中でも『見ざる聞かざる言わざる』の猿の彫刻が有名です。まず、石の鳥居をくぐると、五重塔が左にあります。五重塔には、十二支の動物が彫られていて、正面に彫られている寅、卯、辰は、家康とその子孫だとされています。

鳥居の先にある、金と白の印象的な色あいの陽明門は、あまりの美しさで日が暮れるまで眺めても飽きない門「日暮らしの門」と呼ばれています。時間があまりなかったので、陽明門を見学して、次の目的地の中禅寺湖へ向うため、バスの駐車所に向いました。そこで急に大雨になりました。一応傘は携帯するように諸注意に書いておいたので、皆傘を差しながら急いでバスまで歩きました。

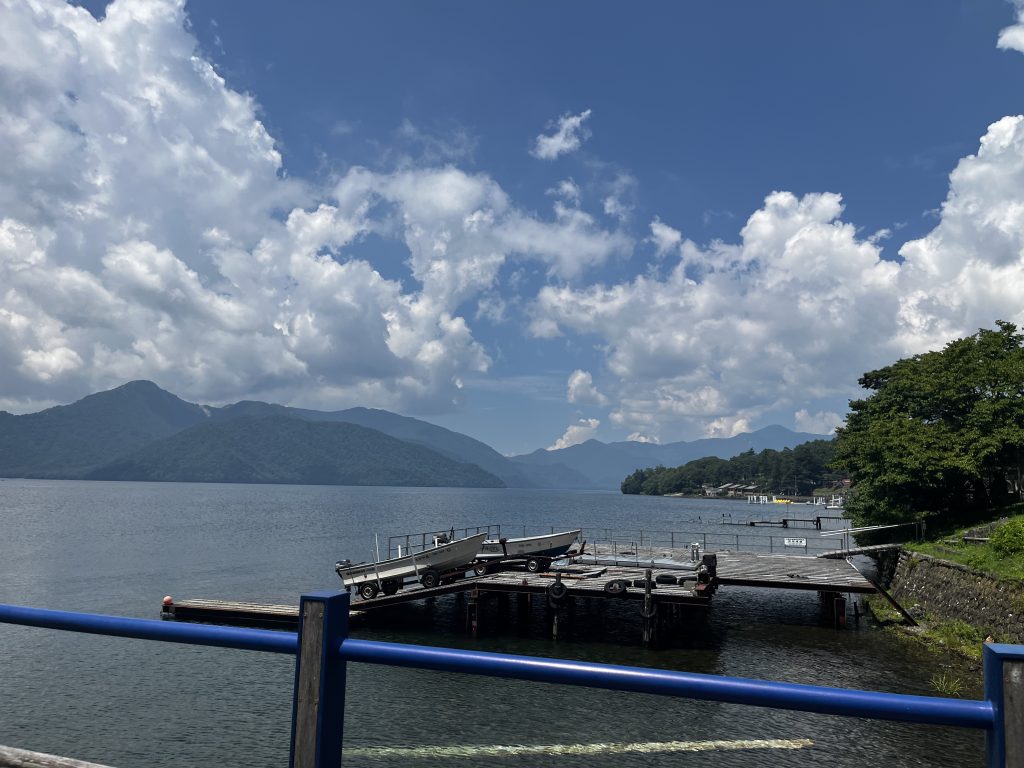

2番目の目的地の中禅寺湖は、日光市にある湖で、奥日光の入口にあります。日本で最も高い場所にある湖です。標高1269m、周囲は約25㎞、最大水深は163m。約2万年前の男体山の噴火により、溶岩で渓谷がせき止められてできた湖です。中禅寺湖の遊覧船に乗り場へ向うために急ぎました。10号車と11号車のバスは急いだため、遊覧船乗り場を通りすぎてしまい、慌てて引き返し、「皆、走って!」と号令をかけ、必死に走って時間ギリギリで乗り場につきました。遊覧船も時間まで待っていてくれて助かりました。船に乗ると、皆、上の方へ上がり、涼しくて周りの美しい景色を楽しそうにスマホで撮っていました。

3番目の目的地は日光田母沢御用邸でした。国の重要文化財に指定されています。これは、日光出身の銀行家の小林年保の別邸に当時、赤坂離宮などに使われた旧紀州徳川家江戸中屋敷の一部を移築し、その他の建物は新築されました。明治32年(1899)に、大正天皇(当時 皇太子)のご静養地として造営されました、その後、小規模な増改築を経て大正天皇のご即位後、大正7年(1918)から大規模な増改築が行われ、大正10年(1921)に現在のようになりました。

戦後は、博物館や宿泊施設、研修施設として利用された後、栃木県により3年の歳月をかけ、修復、整備され、平成12年(2000)に記念公園として蘇りました。

建物は、江戸時代後期、明治、大正と三時代の建築様式を持つ集合建築で、現存する明治,大正期の御用邸の中では最大規模のものです。着物の展示、畳の縁の柄、襖の絵など、まさに、ザ・日本でした。特に庭園に霧がかかり静寂で美しさが際立ちました。これらの建築や庭園から、当時の建築技術や皇室文化を見ることができます。四季折々の風情ある庭園と御用邸の100年に及ぶ荘厳な趣を学生たちは、大いに堪能できました。

今回はビジネスクラスの学生を数名各バスに配置しました。日本語レベルも高く、色々と慣れているので、とても助かりました。「先生、今、何人しかいません」など人数確認を任せたりしました。16l時に御用邸を後にしました。

17時頃、東北自動車道に乗り、羽生パーキングエリアで休憩し、無事18時半頃に高田馬場に戻ってきました。学生たちは日本の歴史文化に触れ有意義な一日を過ごすことができました