その他・エッセイ

イベントやプロジェクト以外の活動を紹介します。

-

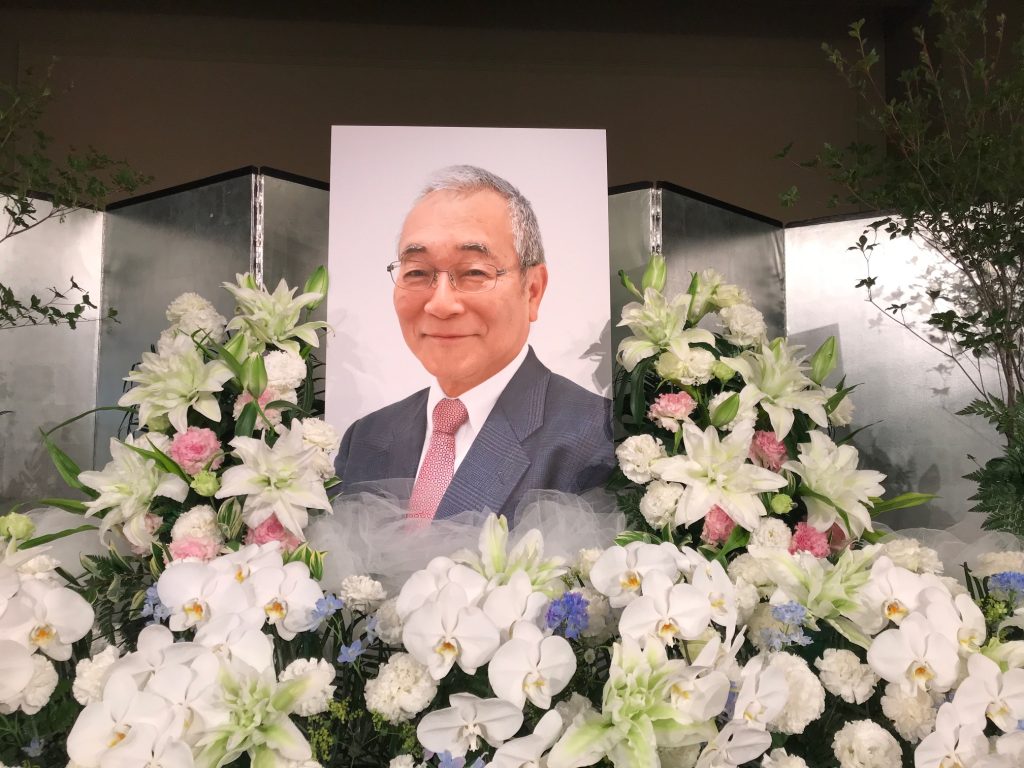

偲ぶ会

2025年6月25日(水)13時、故江副隆秀校長の偲ぶ会が椿山荘で行われました。出席者は230名程。当日は朝から強い雨が降ったりやんだりしていましたが、開催の時間が近づくと、雨も止み、椿山荘の緑の庭園がしっとりとした色あいになり、しばらくすると雲海も見ることができました。

13時、惣万奈美子教務主任が司会を務め、開会の辞を述べました。一分間の黙祷をし、主催者代表である、理事長江副カネル隆二氏からの挨拶がありました。故江副隆秀校長は両親とともに日本語教育に携わり、10年後の1975年に日本語学校を開校した。品詞ごとにまとめた江副ノートを考案し、文法の可視化を実現し、その功績を称えました。

13時30分、4名の方々から弔辞が述べられました。島根県隠岐海士町役場町長の大江和彦様より、「隠岐の島と新宿日本語学校は10年間もの交流が続けられ、留学生達と島民たちは共に日本の文化に触れ会うことができた。校長は自立、攻めの攻略であった。常に挑戦する姿勢を校長から学んだ」という弔辞でした。

公益社団法人東京都専修学校各種学校協会会長の多忠貴様より、「留学生一人一人に寄り添い、温かいまなざしで接していた。情熱があり、学生ファーストだった。常に学生のために良い学校を作ろうとおっしゃていた」という弔辞でした。

学校法人香川学園メロス言語学院理事長香川順子様より、「全学日協を立ち上げ、日本語教育の発展に尽力した。ガンと分かった時、前向きで良い形で生きようとしていた。『しっかりたのみますよ。これからが勝負だよ』とおっしゃいました。その思いをしっかりと引き継ぎます」と涙ながらの弔辞でした。

最後に、新宿日本語学校顧問森恭子先生より「50年の歳月を日本語教育に尽くされた。20か国以上の国へ日本語を教えに行った。聞くすべての人を魅了した。文法の説明をしないで教えることができた。骨身を削って日本語教育に携わった、常に新しいものに挑戦していった」と身近に接していた森先生ならではの弔辞でした。

13時40分、故江副隆秀校長のビデオが流され、13時50分閉会の辞があり、献花が行われました。

14時10分、故人を偲び、ビュッフェスタイルの立食での会食が始まりました。以前働いていた教務の先生方、事務局のスッタフも大勢出席していたので、まるで同窓会のようでした。「みんな元気かな?よく来てくれたね。嬉しいよ」と故江副隆秀校長が微笑んでいるように思われました。

-

デンマークショートコース

2025年2月6日(木)9:30~12:40

今年もデンマークショートコースが始まりました。デンマークから日本語を学びに23人の学生がきました。コースは、①コース1/9〜2/6②コース2/10~3/7。

最後の日に日本語を勉強した集大成として、10人の学生がスピーチと書道を行いました。

スピーチは、名前と誕生日、好きなもの、嫌いなもの、趣味、家族のことなどを発表しました。レベルは初級なので、スピーチは短いですが、とても微笑ましく可愛らしい内容でした。それでは、何人かのスピーチと書道の様子を紹介します。

スピーチのトップバッターはアリソンさん

デンマークのスヘンボクから来ました。アリと呼んでください。誕生日は3月20日です。21才です。スへンボクは小さいところですが、いい場所です。好きな食べ物はすしです。趣味は歌を歌うことです。ミュージカルもします。先週、新宿でカラオケに行きました。そこで、カルピスソーダを飲みました。すごく楽しかったです。かんぱーい!二番目は、ミゲルさん

デンマークのアマカから来ました。好きな食べものはカレーライスです。嫌いな食べ物はたこ焼きです。大好きなスポーツはバドミントンです。先週ピザとビールを飲みました。海へ行きました。2人の兄がいます。私は以前、プロゲーマーでした。三番目は、シンさん

デンマークのコペンハーゲンからきました。好きなものはラーメン。嫌いなものはたこ焼きです。ごめんなさい。昨日、横浜に行きました。ラーメンを食べました。おいしかったです。どうぞよろしくお願いします。

-

プリムラ・ポリアンサ

寒い冬の季節に、庭を引き立ててくれる花です。鮮やかで可愛くてとても目を引きます。寒さに強く秋から冬にかけて長く咲きます。

ヨーロッパを原産とするサクラソウ科常緑多年草です。10月前後に植えると、11月半ばから5月にかけて咲きます。

日本の気候は夏は高温多湿で、暑い夏を越すのは難しいです。そのため日本では1年草として扱われます。夏越ができれば、毎年花を咲かせることができます。挑戦してみるといいと思います。

種から育てるのは難しいので、苗を買って育てる方がよいです。寒さに強いのですが、苗は温室で育てられているので、寒さに慣れるまで注意してください。雨、霜、雪の時は屋内に入れるか、ビニールをかぶせるようにしたほうがいいです。 花色は赤、オレンジ、紫、ピンク、黄色など、色調が鮮やかです。

土は、水はけと水持ちの良い土が適しています。

水やりは、土の表面が乾いたら、たっぷり与えます。与えすぎは根腐れの原因になります。花と葉に水がかからないように気を付けます。

長く花を楽しむために、咲き終わった花の花柄は摘み取ります。その時に黄色くなった葉も摘み取ります。次に咲く蕾が開きやすくなるためです。花言葉:富の誇り、無言の愛