その他・エッセイ

イベントやプロジェクト以外の活動を紹介します。

-

マンサク

冬の花

冬の季節に、黄色の花を咲かせ、早く春を告げる花です。学名はHamamelis、ギリシャ語の「Hamame(共に)」と「melon(リンゴの果実)」をくみあわせたものです。花と実を同時に付けることに由来しています。

花がよく咲けば豊作、少なければ不作と、稲の作柄を占う植物として昔から深いつながりを持っています。そのことから満作の名がついたといわれています。開花期が早いことから「まず咲く」や「真っ先」が変化したともいわれています。もう一つは、「豊年満作」を祈願してつけられたという説もあります。

落葉期に咲くので、花がよく目立ちます。日の当たる場所を好みます。半日陰でも育ちますが、花つきをよくしたい場合は、日当たりの良い場所がよいです。北海道から九州まで日本のほとんどの地域で栽培できます。花色は黄色のほか、赤色もあります。花期は2月から3月です。

薬用としての効能もあり、葉にタンニンやハマメリタンニンといった成分が含まれており、収斂(しゅうれん)作用、止血作用、消炎作用などがあります。また木材としても使われます。マンサクの木は硬くて粘り強いので、昔から農具の柄や杖などに利用されていました。しなやかで強靭なので、樹皮は縄の代用として、薪を束ねたり、柱を縛ったりするのに使われました。岐阜県の白川郷では、合掌造りの建物の建材として、マンサクの樹皮が使われています。厳しい環境にも耐え抜き、建物の耐久性を高める役割を担っています。

花言葉:幸福の再来、神秘、ひらめき

-

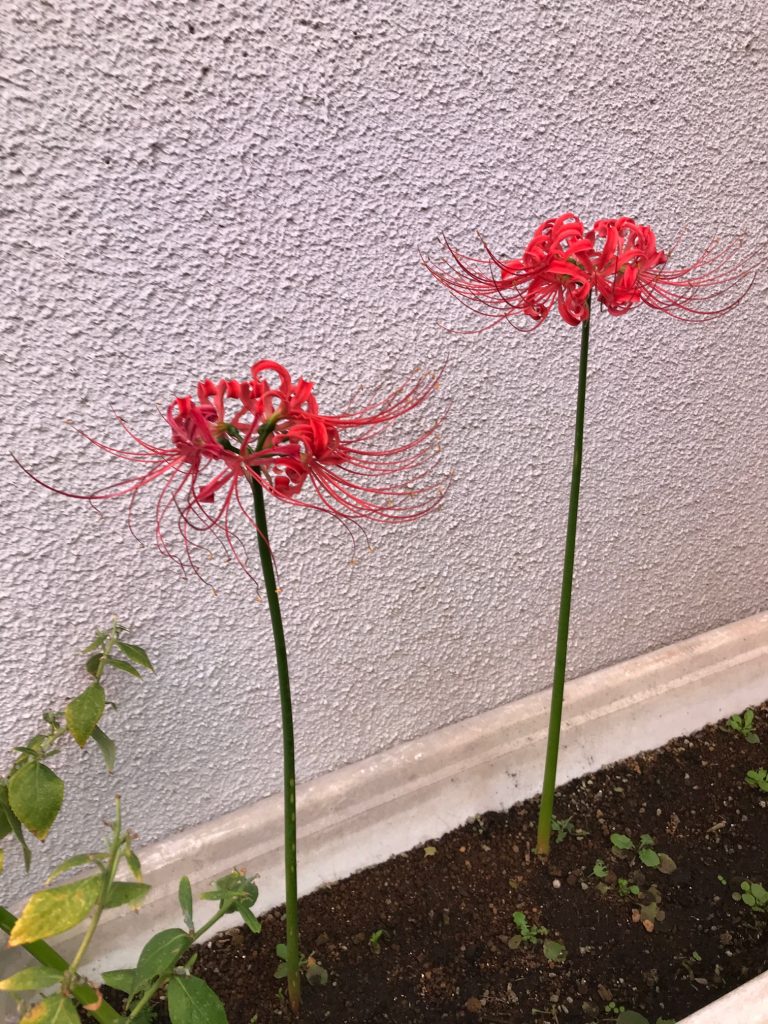

彼岸花

秋の花

ヒガンバナは、ヒガンバナ科ヒガンバナ属の多年草です。漢字では、彼岸花と書き、別名曼殊沙華(マンジュシャゲ)とも言われています。学名はLycoris radiata。原産は中国大陸です。

学名の由来については、属名Lycoriasは、ギリシア神話の女神、海の精のネレイドの一人であるリュコーリアス(Lycorias)からとられました。種小名のradiata(ラジア-タ)は放射状の意味で、花が放射状に開くことに因んで付けられました。英語では、レッドスパイダーリリー(Red spider lily)、スパイダーリリー(Spider lily)などと呼ばれています。

彼岸花(ヒガンバナ)の名前は、秋の彼岸頃に咲くことに由来しています。別名の曼殊沙華(マンジュシャゲ)は梵語(サンスクリット語)で「赤い花」「葉よりも先に赤い花を咲かせる」という意味から名づけられたそうです。サンスクリット語のmanjusakaの音写です。

分布は、日本では、史前帰化植物に分類され、日本全国に分布し、北海道から南西諸島まで見られます。

花期は、秋の彼岸ごろから10月にかけて咲きます。花芽は土の中で、温度の変化だけを感じて季節を知り、葉よりも先に、高さ30~60㎝の枝も葉もない茎が伸びて先端につぼみが一つ付きます。つぼみを保護するための苞が破れると5~7個前後の花が咲きます。強く反り返った鮮やかな独特な咲き方で、雄蕊は6本、雌しべ1本が花の外に長く突き出ています。秋の終わりに葉が伸びて翌年の初夏に枯れます。土手、堤防、田畑、あぜ、道端、墓地、線路際などに生育しています。

特徴は、花、茎、球根、全ての部分に毒があります。特に球根には強い毒があります。花や茎は触っても問題ないと考えられていますが、植物から出た汁が手についた場合は念のため洗った方がよいでしょう。害獣撃退(モグラ、ネズミ)の目的で田んぼ、堤防、墓地などに植えられています。田んぼはネズミや虫の撃退のため、堤防はモグラが穴を開けて堤防を壊してしまうのを防ぐため。墓地は、昔は土葬のため、埋葬された遺体を害獣から守るために植えられました。

放射線状に外向きに咲くのでとてもゴージャスな咲き方です。特に田畑の縁に沿って咲いている景観はとても美しいです。埼玉県の巾着田曼殊沙華公園では日本最大級の彼岸花を楽しむことができます。花言葉:悲しき思いで、あきらめ、独立、情熱

-

お茶会

2025年7月16日(水)14時半から16時、細川庭園の松聲閣(しょうせいかく)でタイ早稲田・サマーコース16人とSNGサマーコース11人の学生がお茶会に参加しました。

1号館に集合し、高田馬場社会福祉協議会前から都バスに乗車し、早稲田で下車し、そこから徒歩6分くらいで松聲閣に着きました。

学生は茶室に上がるとき、全員が白い靴下に履き替えました。これは、お茶を嗜むときの礼儀として、事前に習ったことの一つです。

まず、お茶のお点前を指導して下さる教務の森恭子先生から「お茶にはいろいろなルールがありますが、今日は、それにあまリこだわらず、この場を楽しんでください。足もくずして構いません」という挨拶があり、学生たちはほっとした様子でした。

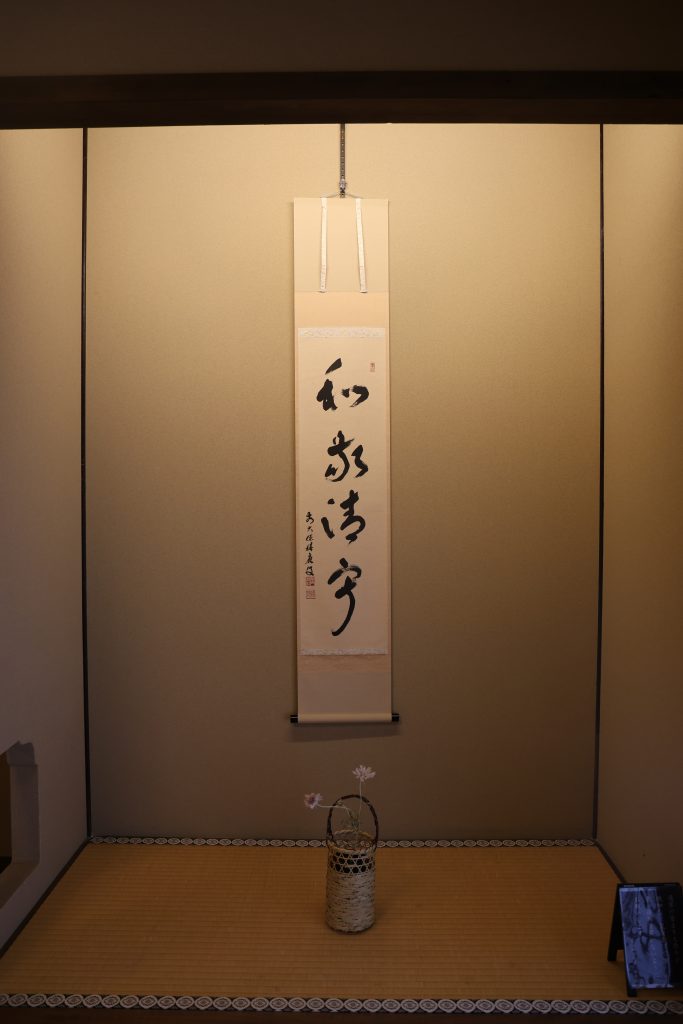

次に、掛け軸の説明がありました。「和敬清寂」という漢字が書かれていて、和(調和)、敬(尊敬)、清(清浄)、寂(静寂)という四つの要素から成りたち、互いに心を和らげて、敬い合い、清らかな心で静かに過ごすことを意味しています。

それから、生けてあるお花の説明がありました。夏の季節を表す花で『黒たね草』という白い花でした。キンポウゲ科の一年草で風に揺れる自然な雰囲気が魅力的な花です。

そして、お茶の道具について紹介がありました。お湯を沸かす炉やお茶碗についての説明で、茶碗は夏用と冬用があり、形と素材で使い分けられ、季節感を演出します。夏は涼し気な口が広く浅い形の平茶碗(ひらちゃわん)、冬は保温性の高い筒茶碗や厚手の茶碗が使われます。

お点前が始まり、まず、お菓子が運ばれてきました。和三盆と金平糖で、和三盆は紅白のものとは別に、くりぬかれた金魚が見事で、学生達にとても人気がありました。パステルブルーの金平糖も夏用で、色の濃い茶色のお盆にちりばめると、夏の夜空の星のようになりました。お菓子からも日本の夏を味わえたようです。

先生のお点前が終わり、体験したい人はどうぞと言うと、我も我もと5人もの学生がお点前の体験をしました。

風鈴の絵が描かれているお懐し、金魚の干菓子、涼し気な着物など、夏を演出するものがたくさん見られ、学生も大いに楽しんでいました。

それでは、お茶会のスタッフの一人である、教材開発課の羽淵さんの所感を掲載します。

お茶の提供や片付けの際に応対した学生たちは、慣れないながらも礼儀正しく、お茶の作法を守って参加しようとする姿勢が見受けられました。また、着物姿の先生や畳の部屋、そして美しい庭園の景観を熱心に撮影する学生が多く、想定以上にその雰囲気を楽しんでいる様子が窺えました。お抹茶を何杯もお替りする学生もおり、日本の伝統文化に興味を持ち、好意的に受け止めてくれていることが伝わってきました。茶道体験を希望する学生は予想以上に多く、実際にお茶を点てる体験を通じて積極的に参加し、友人同士で写真を取り合うなど、活気に満ちた様子が印象的でした。入室から退室まで正座を崩さず姿勢を保つ学生が複数おり、不慣れな体制にもかかわらず、茶室やお茶の儀式に対する深い敬意を示してくれていると感じました。普段はなかなか体験できない日本文化を肌で感じる貴重な時間となったと思います。参加者は今回の授業テーマである「和敬清寂」の精神を心に留め、ただお茶を楽しむだけでなく、日本の四季や心のあり方についても学ぶことができ、大変有意義な体験だったと感じました。