その他・エッセイ

イベントやプロジェクト以外の活動を紹介します。

-

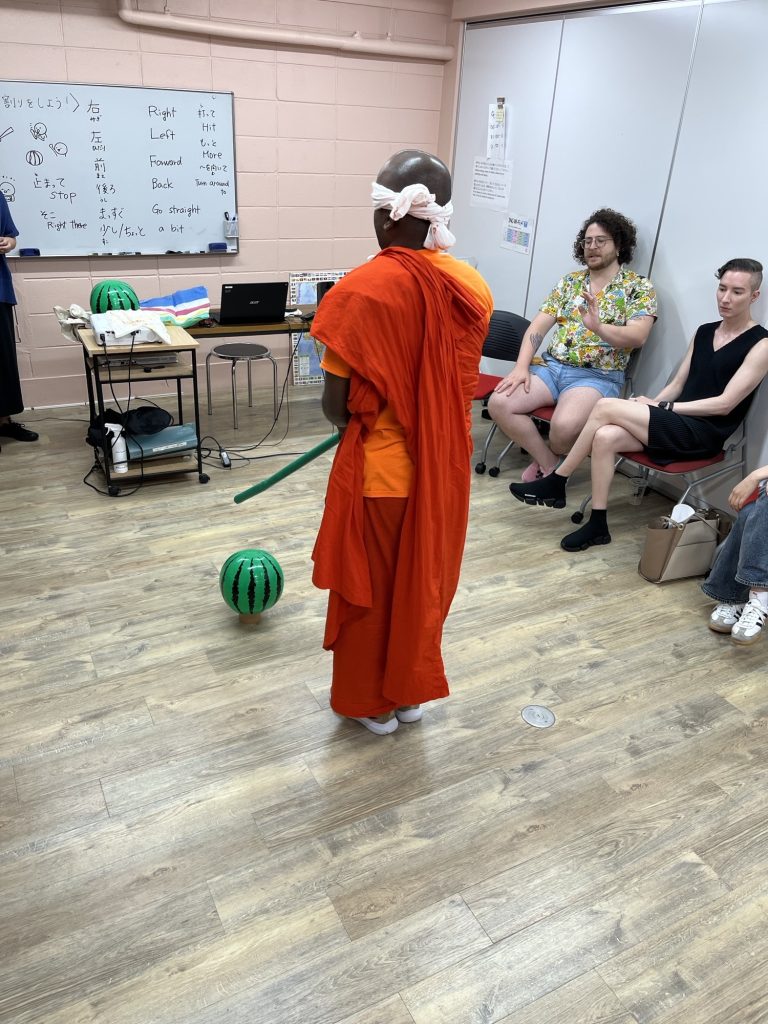

スイカ割り

2025年7月15日(火)14:00~15:40

7月1日(火)から30日(水)まで、今年もSNGサマーコースが行われました。申し込み人数は17人。国籍はイギリス、米国、オランダ、ドイツ、インドネシア、スリランカ、韓国、日本。午前中は日本語の勉強、午後は色々なアクティビティーに参加しました。今年は主なものとしては、明治神宮、鎌倉、専門学校訪問、日光、東京湾納涼船などがありました。

7月15日(火)はスイカ割りをしました。その時の模様を紹介します。日本の大学生を交えて12人で楽しみました。スイカを割る目隠しした人が、周囲の声を頼りに棒でスイカを割る日本の夏の遊びです。

ホワイトボードに掛け声を書いて説明し、サマーコースの学生3人に対し大学生1人が入り、3つのグループに分かれました。

最初はビーチボールで練習し、そのあと本物のスイカを用意しました。スイカはなかなか大きなものが見つからず、苦労しましたが、学校の近くのスーパーでやっと大きなものが手に入りました。スイカは木の棒や竹刀などを使って割りますが、その日は新聞紙を何重にも巻いてガムテープでぐるぐる巻きに止めて棒をつくりました。

まず、スイカを割る人がくじを引きました。それから、目隠しをして、引いたくじに3と書かれていたら、その場で3回まわります。それをすると、方向感覚がなくなります。日本語で「前」「後」「右」「左」「まっすぐ」「ちょっと」「そこ!」「うって!」という周りの人の掛け声で混乱する様子がとても滑稽でした。細かいニュアンスは英語になってしまいましたが、皆は、どういうことをするのかが分かると、とても興奮して盛り上がりました。

スイカは3~4回くらい叩かれると割れました。割れたスイカはとても甘くておいしかったです。

-

タイ早稲田サマーコース

浴衣の着付け

2025年7月17日10:05~11:45

今年もタイ早稲田サマーコースがおこなわれました。期間は7月6日から7月22日。午前中は日本語の勉強、午後は自由行動といくつかのアクティビティに参加することになっています。今年のアクティビティは池袋防災会館で、防災訓練の体験、折り紙、鎌倉、専門学校見学、早稲田大学見学、茶道体験などです。7月17日〈木)は、2時限と3時限を使って浴衣の着付けをしました。皆色とりどりの浴衣を着て、楽しそうでした。その時の模様を紹介します。

1時限の授業が終わると、1号館3階の教室で、浴衣の着付けの準備にとりかかりました。更衣室用に男女別々に132と135教室を使用しました。

準備のため、教室の椅子を端の方に簡単に片付け、着付け用の浴衣が運ばれてきました。

男性(10名)と女性(5名)がそれぞれの更衣室に分かれました。教務の今村先生、教材開発課のルイスさん、羽渕さん、タイサマーコースのリーダーのセラさんが男性の着付けを担当しました。まず、2人の学生をモデルに着付けが始まり、それをみんなで見ながら浴衣を着ました。浴衣は簡単に着れましたが、帯を結ぶのが少し難しかったようです。帯はつけ帯で簡単に締められるようになっていましたが、帯についているタグをハサミで切って取るときに、つけ帯用に結んであるところが糸で縫ってあるので、それもハサミで切ってしまった学生がいましたが、担当者が結びなおして事なきを得ました。

女性の方の着付け担当は、為国先生と学生課のかおりさんでした。嬉しそうに、それぞれ好みの柄の浴衣を着て、満足そうでした。「ここをちょっと持っていて」と為国先生が言うと、学生は帯の端をちゃんと持って着付けに協力していました。5人全員が浴衣を着ると、花が咲いたようにとても華やいだ感じになりました。みんなで集合写真を撮り大いに楽しみました。

着付けが終わり、学校の周りを少し散歩してみて、暑かったら脱いでも構いません、そのまま着て、午後浅草に行ってみるのもいいです、と学生に案内すると、皆、嬉しそうに近所のコンビニなどに行って買い物をしていました。

7月19日(土)は最終日で、1時限目はスピーチの練習、2時限目はスピーチ発表、3時限目は修了式をしました。少し時間が余ったので、日本語のカードゲームをしてとても盛り上がりました。

-

ペチュニア

ペチュニアは、ナス科ベチュニア属の一年草または、宿根草です。原産は南アメリカで、春から秋にかけて長く咲きます。

花色は赤、ピンク、紫、白など、いろいろな色があります。花の姿が朝顔に似ているので、「ツクバネアサガオ」という別名もあります。

比較的育てやすい花で初心者向きですが、いくつか注意点があります。日当たりの良い場所を好みますが、夏の強い西日はさせてください。水やりは、乾燥気味を好むので、水のやりすぎには注意してください。水はけの良い土を好みます。肥料は開花期に液肥を定期的に与えるといいです。花が終わったら、切り戻しをしましょう。新しい花を咲かせることができます。花言葉:自然な心