その他・エッセイ

イベントやプロジェクト以外の活動を紹介します。

-

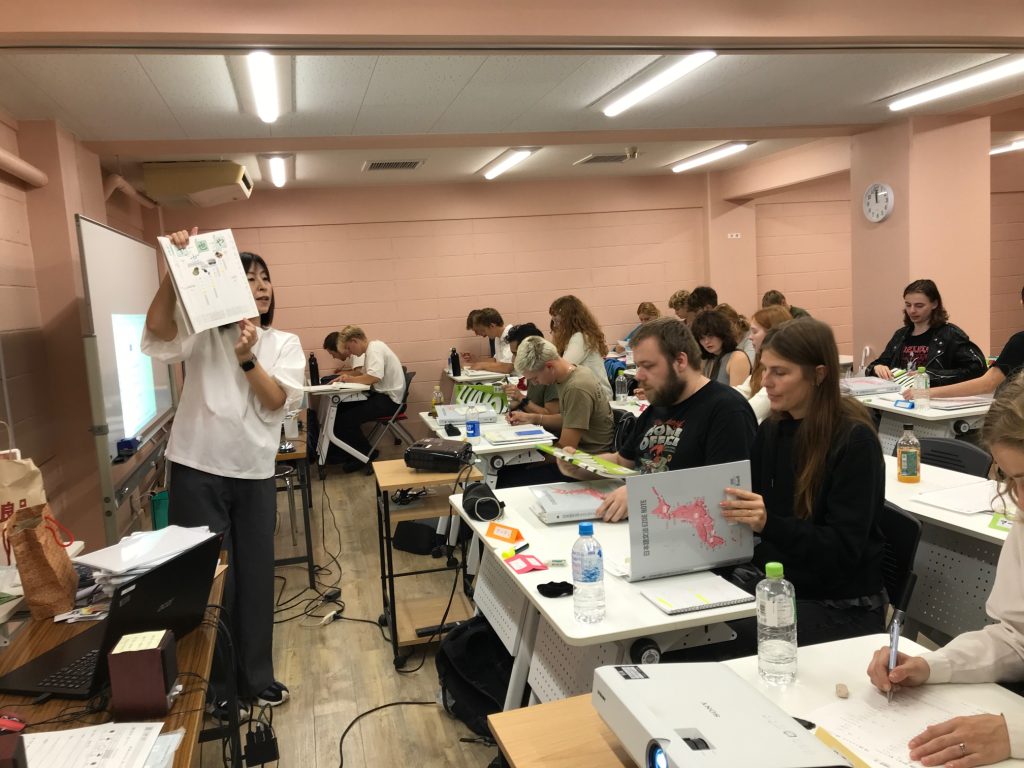

デンマーク ショートコース(1)

2024年10月1日(金)10:05~11:45 (2時限と3時限)

担当教員:原、為国

デンマークショートコースは、24年秋学期に3コース、25年冬学期に2コースあり、全部で5つのコースに分かれています。午前中は日本語の勉強、午後は自由行動になっています。ワーキングホリデーで来ている人、コースを終えてそのまま日本で仕事につく人、帰国する人、それぞれです。

今回は、10月7日から11月1日のコースの様子を紹介します。レベルは初級、または初中級です。

この日は、日にちと月と年齢、についての学習でした。当日は少し気温が下がり、肌寒くなりました。そこで、早速、先生が「寒い」という形容詞の活用を教えました。「寒い、寒くない、寒かった、寒くなかった」、「おいしい、おいしくない、おいしかった、おいしくなかった」など、いくつかの形容詞の活用をしてから、その日のテーマに移りました。

初めに、年齢の学習が始まりました。「おいくつですか」「何才ですか」も言えますと説明してから、1歳から20歳まで、みんなで復唱しました。8歳は[hachisai] ではなく、[hassai ] 。 9歳は[kusai]とは言わず、[kyuusai]。[kusai]は「臭い」と同じ発音になるからですと、英語で説明していました。18歳は[jyuuhassai]。20歳は[hatachi]。40歳は[yonjyuusai]ではなく、[yonjjyussai]。と懇切丁寧に説明していました。

2番目に、月についての学習に移りました。1月から12月まで発音し、4月は[yongatu] ではなく[shigatu] 。7月は、[nanagatu] ではなく、[shichigatu] 。9月は[kyuugatu]ではなく、[kugatu ]。

3番目に、日にちの読み方に移りました。1日から10日まで、イレギュラーな発音をするので注意しながら復唱していきました。 [tuitachi,futuka,mikka,yokka,ituka,muika,nanoka ,youka,kokonoka,touka]10月10日、11月14日、12月20日、4月19日もイレギュラーな言い方なので、復唱していました。

二人ずつペアーになり、「今日は何日ですか」「クリスマスはいつですか」「お誕生日はいつですか」など質問し合い、楽しそうに答えていました。また、曜日や月を覚えるための歌も習っていました。

最後に周りのクラスメイトたちの誕生日を聞き、それをノートに書いていきました。

ノートにはニックネーム、誕生日の日付け、ひらがなで誕生日の日にちを書く欄があり、とても効率のよい練習になっていました。

最後にデンマークのお誕生日の歌を歌ってくれました。デンマーク独自のもので、個性的で、全員で歌いとても盛り上がりました。

ショートコースで限られた時間内での日本語の勉強ですが、日本語を通して少しでも日本を日本の文化を深めてほしいと願っています。

-

12月の花 ポインセチア

ポインセチアは、トウダイグサ科、トウダイグサ属の植物です。常緑低木です。学術上の和名はショウジョウボクでポインセチアは通称です。日本では11月~12月頃に茎の上にある葉が赤、桃色、乳白色にきれいに色づきます。クリスマスが近くなると花屋に鉢が出回るので、クリスマス・フラワーとして人気があります。

原産はメキシコと中央アメリカ。メキシコでは、「ノーチェ・ブエナ」と呼ばれクリスマスイヴの意味をもちます。

形態は、葉は薄く楕円形。花は杯状花序です。花びらと思われているものは、実は葉です。この葉が赤くなります。

特徴は、ポインセチアの花は中央の小さいブツブツした部分で、赤く色ずくところは、正確には苞または、苞葉」(ほうよう)と言われる葉です。観葉植物として、クリスマスの時期に合わせて短日処理をして葉を紅葉させて緑色の葉とコントラストを楽しみます。ポインセチアの短日処理の管理温度は20~25℃、必要処理日数は60~70日、開花到達日数は80~90日です。

ポインセチアの名前は、アメリカ合衆国の初代メキシコ公使のJ.R.ポインセットの名前に由来します。ポインセット氏はメキシコ南部の街タスコで咲いていた真っ赤なポインセチアに魅了され、アメリカの自宅に持ち帰り、自分の温室に植えました。植物学者でもあったので、植物園や園芸仲間たちにもポインセチアを提供しました。それから徐々に世界へ広がっていきました。

日本には明治時代に渡来し、和名はショウジョウボク(猩々木)。伝説上の動物である、大酒飲みの赤い顔が特徴の猩々に似ていることから名づけられました。花言葉:祝福、清純、幸運を祈る

※杯状花序とは、めしべのみ、または、おしべのみに退化した何個かの花が、包葉の内部に 包まれていて、花序全体が一個の花のようにみえる。

※花序とは、茎への花の付き方。花軸上の花の並び方。また、茎とそれに集団をなしてつく 花の全体をいう。

-

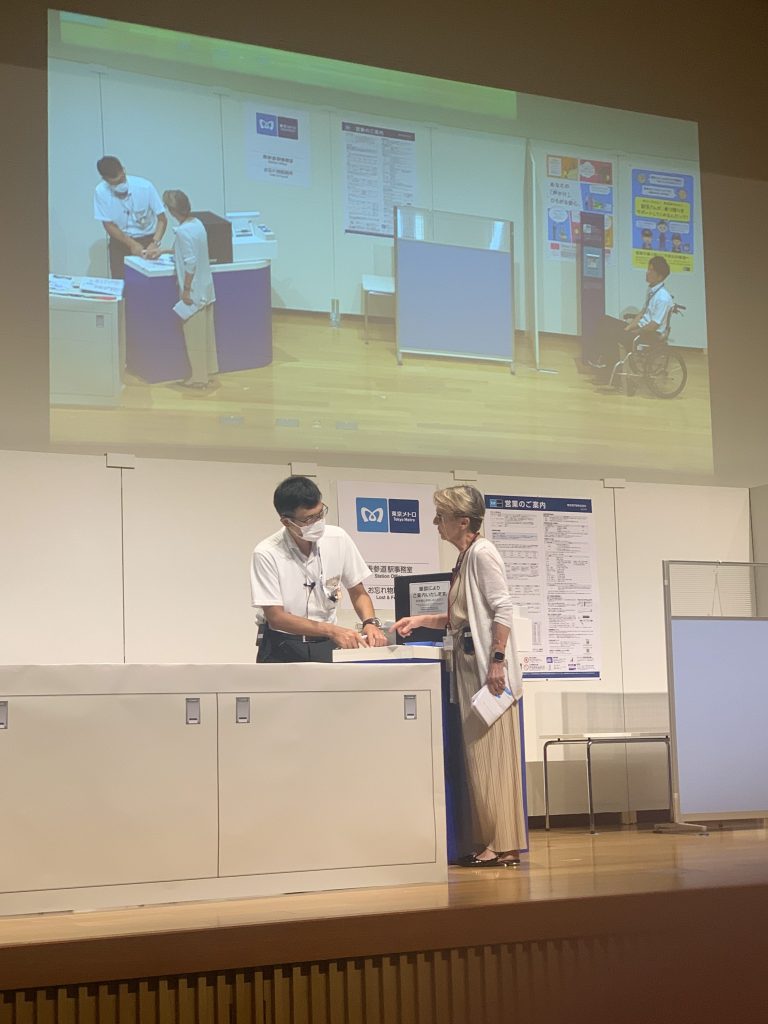

東京メトロ接客選手権大会

2024年9月20日10:00~19:30

入学事前審査課 ファビアン エロア

東京メトロ接客選手権大会が、新木場にある東京メトロ研修訓練センターで行われました。これは駅員の接客スキルを高めるための大会で、駅員が選手です。毎年行われています。東京メトロから依頼を受け、乗客の役で、SNGから3人のスタッフ、ジョエル理事(フランス)、ファビアンさん(フランス)、カケンさん(香港)が参加しました。

この大会のために、リハーサルを2回しました。1回目は、8月19日上野の本社で、どのようなことをするか役割分担の説明がありました。具体的には、私たち3人は乗客として演じていきました。乗客として何を聞くか、選手がこのようにしたら、こうしてください。とか、スマホを使って自動翻訳をすると、時間がかかるので、そうしないようにうまくリードしてくださいとか。話す言葉は初めは母国語で、選手がわからないようでしたら、英語でいいですか、と聞いてください。などの説明でした。また、「浅草寺にいきたいです」と尋ねている間に、車いすの乗客から電話が入り、選手は同時対応しなければならない場面もありました。2回目のリハーサルは、9月18日新木場の研修訓練センターで、実際に舞台に上がり、乗客を演じました。もちろん選手は全くリハーサルなしで、出場しました。私達乗客の役割の人達だけがリハーサルをしました。

当日、大会は12時半から始まりました。選手は地域ごとに選ばれた20~30代くらいの駅員で、男性12人、女性1人の全部で13人でした。2020年に入社した方や、10年くらい働いているベテランの方もいらっしゃいました。私達は研修訓練センターに10時に行き、大会開始時間まで、選手の方々に会わないように控室で待機していました。最後の指示を聞き、その後は時間まで、お茶を飲んだり、スマホで仕事をしたりしていました。

事前にリハーサルを2回していたので、どういう流れで進めていくかわかっていたので、落ち着いて待機していました。以前は、英語対応は日本人が外国人の役をしていましたが、現在は色々な国から観光客が来るようになったので、今年は実際に外国人と共演した方がいいということになったそうです。

選手が対応しなければならない場面は3つあり、その場面でどのような対応をするのかが評価されます。1つ目は、忘れ物についてで、前日忘れ物をした人への対応でした。忘れ物をした人が駅の事務所に手続きをしに来ているという設定でした。日本語での対応で、どこで、何を忘れたかを尋ねて、本人確認をします。写真付きの身分証明証、もしそれがない場合は、2種類の証明書が必要であることを説明していました。その時の対応の仕方が評価されました。

2つ目は、私達の出番で、外国人が「浅草寺へいきたいです」と選手に尋ねます。具体的には、初めは母国語で言います。それで、駅員が分からないようすでしたら、「英語でいいですか」と言い、英語で「I would like to go to Sensouji」と聞きます。その時、地図を出して説明する選手、スマホを出して自動翻訳を使って説明する選手など、色々で、対応の仕方が評価されました。

3つ目は、外国人が「浅草寺に行きたいです」と選手に言っている最中に、車いすの人から電話が入り、出口までの案内を頼まれます。その時の対応の仕方が評価されました。外国人に一言ことわってから電話に出て、車椅子の客に少し待っていてもらうように伝えてから、外国人に浅草寺への行き方を教え、その後、待たせた車いすの乗客を出口まで案内しました。

車いすの人を出口まで案内するときに舞台に段差があり、気づかず車椅子を押してしまうと衝撃がきてしまうので注意が必要でした。結構細かい設定がありスムーズにクリアできるかチェックされていました。

大会の結果は、最優秀賞1名(女性)、優秀賞1名(男性)、敢闘賞1名(男性)が決まりました。最優秀賞の女性の方は、言葉使い、丁寧な説明、対応がとても良かったので選ばれました。具体的には、車いすの乗客が「どこか食べるところを教えてください」と聞いた時、最優秀賞の女性の選手は、国会議事堂の駅の勤務でしたので、国会の周辺は関係官庁ばかりで食べるところがなく、隣の駅の銀座や赤坂見附に出ると色々なレストランがたくさんあると案内していました。対応がとても親切でした。

実際にこの選手権大会に参加して感じたことは、リハーサルしても、本番では緊張するので、上手くいかないこともあるのではと思いましたが、とてもよくできました。それから、つくづく日本企業だなとも思いました。例えば、接客中に地図やファイルを取り出すときに、いちいち「少々おまちください」と言ってお辞儀をしてからファイルや地図を取り出していました。それを見て、フランス人としては時間の無駄だなと思いましたが、日本の文化が理解できるようになると、そのやり方は日本では当たり前のことだとわかります。しかし、丁寧なのはいいのですが、効率よく処理するためには、丁寧すぎると時間がかかり効率が落ちてしまうのではないかとも思いました。プロジェクトリーダーの方は情報を集め、詳細な準備をして、しっかり取り仕切っていました。それも日本らしさを感じました。接客対応のスキルを磨くということは、日本ならではの考え方だと思います。フランスではこのような大会はありません。この体験により日本文化がより一層理解できるようになりました。