イベント

-

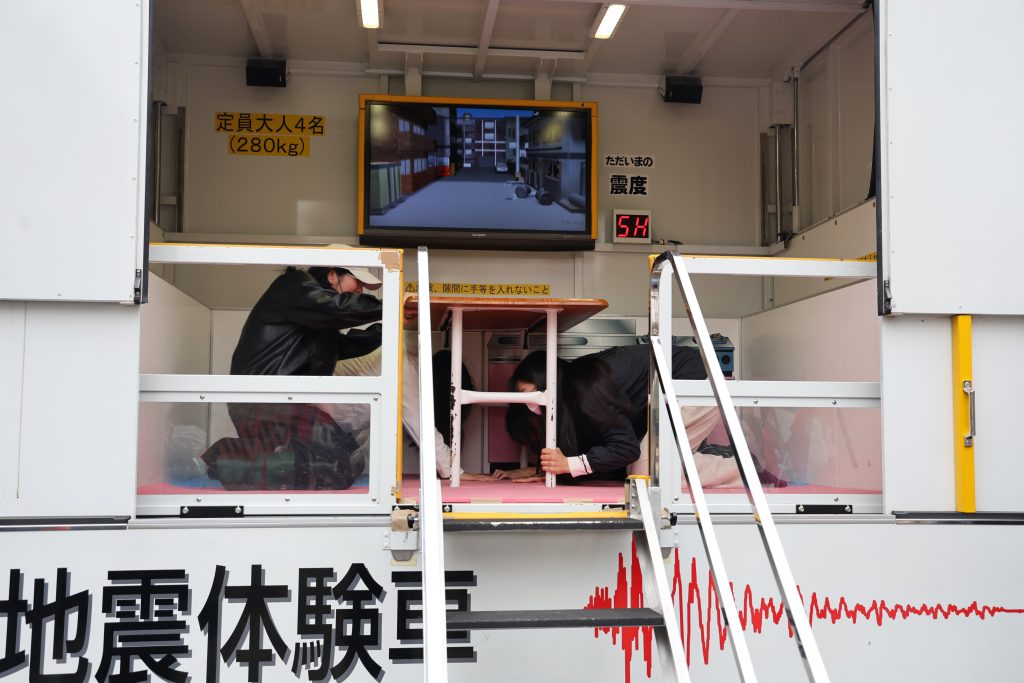

防災の日

2025年12月3日(水)

2025年12月3日(水)、戸山公園内いこいの広場で防災訓練を行いました。これは、実際に体験することにより、いつ起こるか想定できない災害に対する意識を高めることを目的としています。戸山公園と新宿消防署の協力を得ました。

防災の授業は4コマあり、1コマは戸山公園での防災訓練、残り3コマは学校で災害に対する授業を行いました。

9:10、消防署の方と、SNG江副カネル隆二理事長の挨拶がありました。その後、消火器、煙ハウス、起震車の3つの体験が始まりました。まず、レベルの違う3つのクラスが一つのグループになりました。そのグループが体験するときに混み合わないように、防災チームメンバーがうまくずらして誘導していきました。3つの体験が終わったら公園内に設置されている防災パネルを見てから学校に戻り、クラスで防災に関する授業を続けるというスケジュールになっていました。新宿消防署が用意した防災パネルには、日頃準備しておく備蓄に関するものが書かれてありました。体験は約20分間。午後のクラスも同様のスケジュールで13時30から行われました。混乱もなくとてもスムーズな流れにのり戸山公園での訓練は終わりました。

学校に戻りクラスでの授業内容は、東日本大震災などの動画を流し、各地の被害状況、当日の様子などを見ました。クイズも交えて、電車の中、エレベータ―の中、海の近くなどでは、どうやって命を守っていくかを学びました。また、被災時の生活用品、食料品等についても学びました。例えば、リチウムイオン電池、モバイルバッテリーなどは火災になることがあり、特に注意が必要です。今はモバイルバッテリーは飛行機にも持ち込まないようになっています。また、警視庁災害対策課ツイートベスト10を紹介し、「10円玉で袋を簡単に開ける方法」「ペットボトルで簡単ランタン」「水でカップやきそばを作る」「ウォーターボトルの中に大切なものを入れよう」などを学び、防災全般に対してのディスカッションも行いました。

起震車に乗った学生は、日本の地震はこんなにも大きいのかと驚いた。体験して良かった。自然災害の備えの大切さを知った。消火器は、使い方を習ったのでちゃんと使えると思った。とても大切だと思った。煙ハウスは、中に入ったら何も見えなかった。など実際に体験することにより、防災への意識が高まり、とても有意義な訓練ができたと思いました。

戸山公園センター長から「これほど統制のとれた学校を初めてみました」とお褒めの言葉をいただきました。

-

奥多摩ハイキング

2025年11月15日(土)

2025年11月15日(土)10:00、JR青梅線の鳩ノ巣駅で集合し、奥多摩へハイキングに行きました。参加者は学生60人、教職員10人。当日は晴天でハイキング日よりでした。

まず、出席確認をし、ハイキングに出発する前に、みんなでストレッチをしました。そして8つのループに分かれて、10:45、鳩ノ巣駅を出発しました。

最初の目的地の白丸ダムへ向かいました。ダムへ向かう途中に、雲仙橋があり、そこで集合写真を撮りました。雲仙橋は奥多摩町を流れる多摩川にかかっている橋です。橋を渡ると水神宮がありました。「水神の滝」の近くの遊歩道沿いにあり、階段を上っていくと、大きく視界が開け、紅葉した山々が美しく、川や橋も見えました。この神社は水難除けや水利の神として祀られています。

12:00、白丸ダムに到着しました。ダムは水力発電を行い、らせん状の階段を下りていくと、魚道がありました。これは、魚の遡上を助ける、日本最大級のものです。ダムの周辺は秋の彩りをゆっくり楽しむことができました。

12:30、白丸ダムを出発して、SNG研修所へ向かいました。途中、数馬峡橋を渡り、橋から多摩川と紅葉した渓谷を見渡すことができました。しばらくすると『四季の家』というお土産やアイスクリームを販売している店があり、そこに立ち寄り、アイスクリームを食べたり、お土産を買ったりして、30分ほど休憩しました。

それから5分ほど歩くと、石のトンネルが見えてきました。これは数馬の切通しと言って、元禄時代に山を削って作った通り道で、岩盤に火を焚いて水をかけツルヤシと石のみで切り開いたものだそうです。左に行くと人の手で掘った切通があり、まっすぐ行くと現代の車道のトンネルがあり、昔のものと現代のものを比較することができました。

切通から20分ほど歩き、14:00、研修所に到着。早速お昼ご飯を食べました。各自持ってきたお弁当やおにぎりのほか、理事長の手作りの豚汁が振舞われ、皆嬉しそうに食べていました。デザートにマシュマロを火にあぶって食べました。

食事の後は、ジャンケン列車と震源地ゲームをしました。ジャンケン列車はジャンケンをして、負けた人が勝った人の後ろについていくゲームです。列車のように長くなります。震源地ゲームは、輪の中に鬼がいて、輪になっている一人が色々な動作をします。他の人達はその動作を真似していきます。鬼は最初に動作をする人を見つけるゲームです。広い敷地内で十分に楽しめるゲームで、青空の下、思う存分体を動かし、勉強ばかりの毎日のストレス解消になったようです。

川が近くにあるので、救命浮き輪を2つ持っていきました。それから、クマ対策として鈴をつけていた先生もいらっしゃいました。またある学生は大きなリュックを背負っていて、中にクマよけのグッズがいっぱい入っていました。用意周到、準備万端だと、熊も出てくる余地がなかったようです。

15:00、カエルの歌を練習して、みんなで輪唱し15:30頃、研修所を出発しました。奥多摩駅で解散し、16:15の電車に乗って新宿へ戻ってきました。

奥多摩は東京都です。東京駅から約2時間くらいで奥多摩につきます。東京は思ったより緑が多く、ちょっと足を延ばせば自然豊かな風景に触れることができます。学生たちは秋の紅葉と奥深い自然の息吹を充分に感じることができたと思います。 -

フードイベント

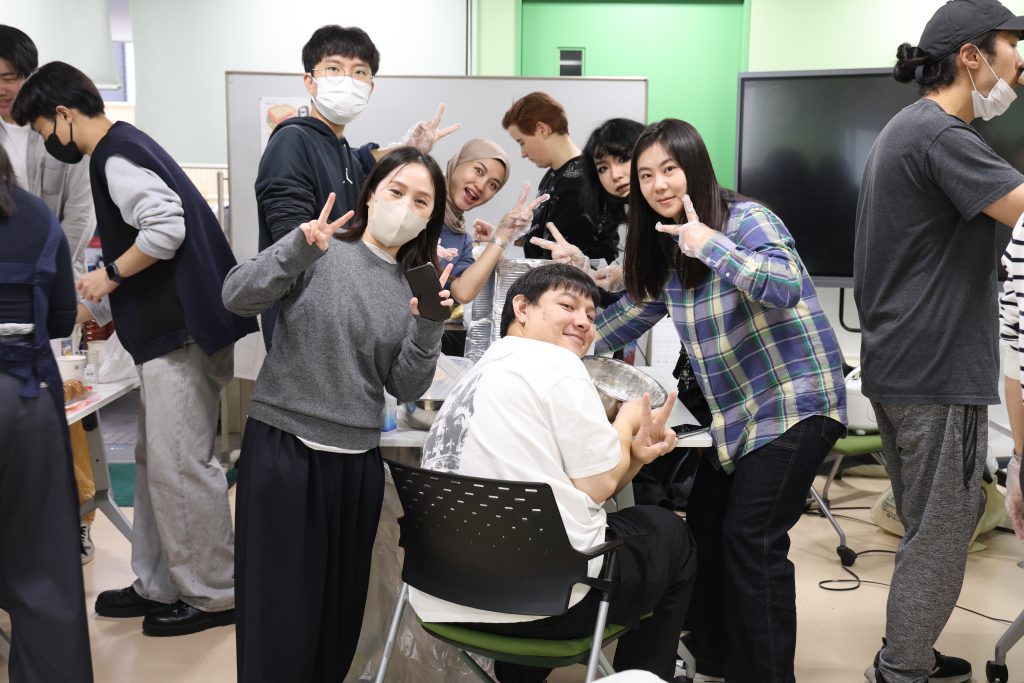

日本語の日記念 観光ビジネスクラス主催

2025年10月31日(金)

観光ビジネスクラスでは、日本語の日を記念してフードイベントを開催しました。これは、故江副隆秀校長が、学生が主体となり、日本後の日を記念して何かイベントをしてほしいという意思により、毎年行われています。

今学期の観光ビジネスクラス17人の国籍は、台湾、中国、フランス、カナダ、ネパール、タイ、香港、インドネシアで、クラスで話し合った結果、フードイベントを行うことになりました。これは、観光ビジネスクラスのテキストの中に自国の料理を紹介する内容があり、それに関連づけました。このイベントを開催する前々日に各クラスを回り宣伝し、事前に予約も受け付けました。デリバリーシステムも考えて、10時50分に届けるように計画していました。デリバリーのモットーは『アツアツを届ける!』

料理メニューは5種類で、タピオカミルクテー、グリルチーズサンドとトマトスープセット、QQボール、トウガン茶です。QQボールはもちもちドーナツで、サツマイモとタピオカ粉を使い、外はカリっと中はもちもちした食感の台湾発祥の揚げドーナツです。今回は少しアレンジして作りました。

8:00、クラスの半数の学生が2号館に集合しました。料理に使う機材と食材が2号館に用意されていたので、それを手分けして会場となる1号館に移動しました。機材は、ホットプレート、鍋、オーブン、エアフライヤー(油を使わないで揚げ物ができる)でした。食材もたくさんあり結構移動に時間がかかりました。

8:30、設営が始まり、機材を所定の場所に設置しました。9:00、それぞれメニューごとに分かれ、料理を作り始めました。皆自炊しているので、手慣れた感じで料理を手早く作っていました。

9:55、一度目の販売とデリバリーが開始。休み時間にたくさん在学生が買いに来て、あっという間に売り切れそうになりました。慌てて不足した食材を買いに行ったりしていました。一度目の販売が終わると同時に、今度は事前に注文を受けていた料理の準備の開始。2号館と3号館のデリバリーと、1号館の学生のへ販売に追われ、てんてこ舞いでした。珍しいイベントだったこともあり、多くの学生が集まりました。午後の授業で教室を使うので、13:00には完全撤収。売れ残ってしまったメニューもありましたが、少しでも売れるように全員で頑張りました。

皆で真剣に話し合い、活動したので、真剣であるがために衝突も多々ありました。しかし、当日は皆一丸となり販売、デリバリ―に専念した結果。なんとなんと黒字になりました!

-

コスプレの日

ハロウィン 2025年10月31日

秋のイベントで、年々人気が高まっているのがハロウィンです。2000年以上もの歴史があるお祭りです。長い年月を経てヨーロッパ各地からアメリカへ渡り、宗教行事や各地の風習と複雑に混ざりあって発展していきました。

起源は古代ケルト民族の風習からきています。古代ケルト民族のドゥルイド教で行われていた、サウィン祭が始まりだといわれています。古代ケルトでは11月1日が新年で、大晦日は10月31日です。31日の夜に先祖の霊が家族に会いに戻って来ると信じられていました。しかし、悪霊も一緒に来て、作物に悪い影響を与えたり、子供をさらったり、現世の人間たちに悪いことをするといわれていました。そこで、人々は悪霊を驚かせて追い払うことを思いつき、仮面をかぶったり、仮装をしたり、魔よけの焚き火を行ったといわれます。やがてそれがキリスト教圏へ広がり、最近では宗教的な意味合いが薄れて、大人と子供が仮装を楽しむイベントになっています。

SNGでも10月31日(金)に、自由にコスプレして学校に来てもいいと、学生にインフォーメーションしました。皆喜んで思い思いの装いで学校に登校してきました。その時の様子を掲載します。

-

ハロウィン料理を作ろう!

文京ダイバーシティユネスコ協会主催

8-1024x768.jpg)

担当:教務 三橋未幸

2025年10月13日(月)、12:00から16:00まで、文京総合福祉センターで文京ダイバーシティユネスコ協会主催の交流会が行われました。この協会は朋有小学校のボランティア活動のつながりから紹介された団体で、そこからいつもお声掛けがあり、参加しました。

文京ダイバーシティユネスコ協会は国連ユネスコ憲章の理念に賛同する市民の活動団体です。特に子供たちが安心して暮らせる社会を目指し、子供たちの好奇心やチャレンジを大人たちがサポートする形で活動をしています。SNG11名(ミャンマー、米国、ロシア、台湾、中国、香港)、協会からは、小学生たちが30人ほど参加しました。

12時から、まずチームを二つに分けました。一つは、飾りつけをするグループ。もう一つはクッキーと飴を作るグループでした。飾りつけのグループは、印刷されている鬼のお面を切り取り、両サイドに穴を開けて輪ゴムを通し、それを人数分作りました。カボチャ、魔女、ハロウィン定番の三角形の旗などの絵を描いて、それを切り取り壁に貼りつけていくと、段々とハロウィンの雰囲気が醸し出されていきました。バルーンも作りました。もう一つのクッキーと飴をつくるグループも子供たちと一緒になって、楽しそうに作っていました。

14時30分から、子供たちと遊ぶ時間になりました。まず、メキシコのピニャータを使いました。ピニャータは、日本のくす玉に似ていて、風船みたいに丸く、叩いて割ると中からお菓子が出てきます。SNGの学生がピニャータを持って、それを子供たちがスポンジのような棒で叩くと割れてお菓子が飛び散りました。子供たちはとても喜んでピニャータを叩いていました。次に椅子取りゲームのフルーツバスケットをしました。

その後、SNGの学生5人が自分の国のハロウィンの様子を話てくれました。こどもたちは興味深く聞いていました。あっと言う間に16時になりました。集合写真を撮り、後片付けをして終了となりました。

子供好きの学生たちだったので、遊ぶのがとても上手で、自己紹介してすぐに子供たちと仲よくなりました。毎日、日本語の勉強に追われ忙しい日々を過ごしている学生にとって、日本の小学生との交流は、とても楽しく有意義な時間だったと思いました。